中山二院回應乳腺腫瘤實驗室已拆除:湊巧消防檢查

對網傳中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院(以下簡稱中山二院)一導師團隊中有多名學生患癌事件,11月7日,中山二院深夜通報稱,近年來在乳腺腫瘤中心實驗室學習、工作過的人員中有3名在2023年先后被確診癌癥。

通告中罹患胰腺癌的黃某的妹妹樂樂(化名)11月8日接受媒體采訪時表示,此前曝出的黃某被蘇姓導師踢出群聊的情況屬實,“他確實把姐姐踢出去了,一號出病理,二號就踢人”。拿到病理報告后,樂樂稱姐姐并未問責導師而被移出群聊,“我們根本就沒反應過來,不知道為啥他這樣子做。”

11月8日,廣州衛(wèi)健委科教處工作人員稱,正在按照流程跟進處理,會組織第三方機構調查實驗室。

另據第一財經日報報道,針對網上信息稱,黃某等人所在的上述實驗室已經在11月8日拆除,中山二院一位內部人士表示,“(網上流傳)實驗室拆的那個,只是(中山大學)例行的消防檢查而已……只是檢修的日子恰巧就是今天……一開始定的就是今天的日子。”該人士稱,中山大學方面早就安排了消防檢查,只是恰巧碰上“這個事”,在外界看來可能就會將這個早已安排了的檢查與此次事件形成聯(lián)想,但其實是一種“偶然性”。

實驗試劑會在短期內致癌嗎?

中山二院前述通報中提到,3名確診癌癥的人,2名現為該院乳腺外科醫(yī)生,在臨床工作,另1名為外地來院進修人員,已回原單位工作。該實驗室無在讀學生患癌。其中,黃某在2017~2022年期間在該院讀博,此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習,2022年7月博士畢業(yè)后入職該院乳腺外科,從事臨床工作。2023年10月,被確診患胰腺癌并接受手術,目前情況穩(wěn)定。

患者劉某2013~2018年,在該院讀博,此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習,2018年8月博士畢業(yè)后入職該院乳腺外科,從事臨床工作。2023年6月被確診患滑膜肉瘤并接受手術,術后恢復良好。另1名癌癥患者為某外地醫(yī)院畢業(yè)博士生,2021年到該院進修一年,在乳腺腫瘤中心實驗室工作,于2022年4月結束進修離開廣州,今年在工作當地被診斷為乳腺癌。

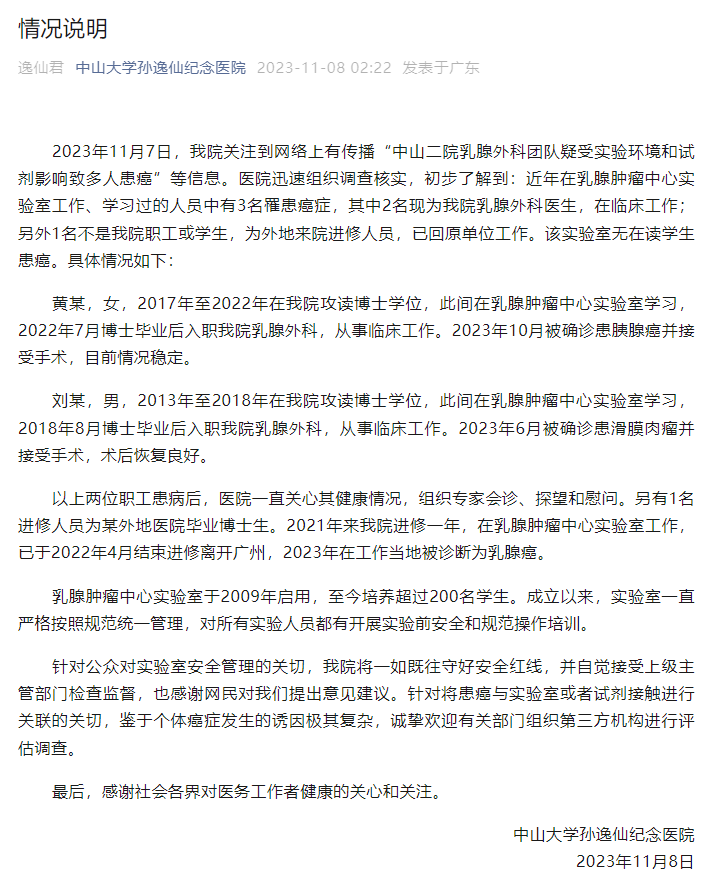

中山二院情況說明

前述通報稱,中山二院乳腺腫瘤中心實驗室于2009年啟用,至今培養(yǎng)超過200名學生。成立以來,實驗室一直嚴格按照規(guī)范統(tǒng)一管理,對所有實驗人員都有開展實驗前安全和規(guī)范操作培訓。11月7日下午,中國科學院院士、中山二院院長宋爾衛(wèi)就此事回應稱,試劑都在通風櫥內使用,每名學生在進實驗室之前都做了安全培訓,且未使用過放射性藥物。

對于網傳的實驗試劑致癌的說法,西安交大一附院肝膽外科主任仵正告訴《中國新聞周刊》,即便同一個實驗室的課題組內,先后出現3人患癌,也很難證明癌癥的發(fā)生和實驗室環(huán)境或使用試劑存在關聯(lián)性。

北京某三甲乳腺腫瘤內科一名主任醫(yī)師告訴《中國新聞周刊》,由于接觸有毒試劑,而患乳腺癌的患者很少,大多是由于輻射和長期情緒壓抑等原因導致,而且很少在一年內就迅速發(fā)病。即便長期處于實驗室條件下,也并非每天都接觸致癌物質。

居住在廣州的常琳(化名)長期在高校從事生物實驗室的安全管理。她告訴《中國新聞周刊》,對于誘導小鼠產生腫瘤的化學試劑,監(jiān)管很嚴格。這類試劑專人專管,需要放在適當的容器內、有專門的儲存區(qū)域、醒目的標識和標記,使用的人都做好記錄。在處理和使用誘導動物腫瘤的化學試劑時,必須佩戴合適的實驗手套、實驗工作服、口罩、安全眼鏡和面罩等個人防護裝備。對于有揮發(fā)性的有毒試劑,則應該儲存在密閉性強的容器中,以減少氣體的揮發(fā)和泄漏,最好是單獨存放在專門的存儲柜,以防止交叉污染和意外接觸。放置的容器則應該放在通風櫥等地方,保證及時排除有害氣。

“實驗室中使用化學制劑對患上胰腺癌的影響很小,但也無法完全排除。”仵正表示,現在各大高校在實驗室安全方面管理得很嚴格,尤其是那些有毒試劑,都要納入專門的備案登記,也會制定相應儲存地點和方式、操作規(guī)范等,這些是實驗室使用有毒試劑的標配要求。達不到這些標準,這些試劑不會被允許使用。

仵正表示,胰腺癌的發(fā)病因素非常復雜,包括易感基因的攜帶、基因突變等遺傳因素,也包括吸煙、飲酒、高脂飲食、接觸致癌物質等環(huán)境因素。對于一名胰腺癌患者,很難說清楚到底是因為哪個具體原因才會得病。國內某三甲醫(yī)院診治滑膜肉瘤的一名主治醫(yī)師也對《中國新聞周刊》分析稱,“目前沒有證據可以說滑膜肉瘤跟實驗室因素有關。”

前述主任醫(yī)師表示,生化實驗室的工作人員,要經常和各種生物、化學試劑打交道,如果有人患癌,自身防護措施是否到位、接觸的有毒試劑類型,以及接觸這些試劑的劑量、時間頻次等因素,都只構成患癌的可能性。即便保留自身的腫瘤標本,也很難通過一系列檢測得出明確結論。如果是都患上同一種血液系統(tǒng)疾病,比如白血病,可以追溯環(huán)境原因,其他實體瘤想要追溯病因,都不容易。

仵正分析,就目前公布的3名癌癥患者信息,如果要想確認其患病是否與實驗室環(huán)境和有毒試劑有關,要先明確其是否有家族癌癥遺傳史和易感基因。此外,還要借助于流行病學調查,相關機構會查看實驗室環(huán)境是否存在危化試劑的泄漏。如果出現泄漏,要了解清楚這些工作人員接觸的有毒試劑劑量是多少、是否有過意外暴露、實驗過程是否遵守操作規(guī)范等。

應加強影響健康的環(huán)境問題治理

常琳告訴《中國新聞周刊》,學生進入實驗室之前,都會對其進行安全培訓與儀器使用考核,包括正確使用實驗室設備、標記危險物品、處理生物危險品,如何防護等。同時,所有會用到的試劑,都應正確標識,包括名稱、濃度、危險性等信息。

2016年國務院印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中明確,職業(yè)健康是公眾健康干預的重要一環(huán),應加強影響健康的環(huán)境問題治理,做好實時監(jiān)測,完善工作環(huán)境的健康支撐與保障。

但近年來,由于實驗室管理不到位或實驗室研究人員疏忽大意,生物安全事故卻時有發(fā)生。空軍軍醫(yī)大學柏銀蘭等人今年10月在《醫(yī)學動物防制》期刊上發(fā)文稱,2007年,廣東某重點高校的實驗室曾暴發(fā)流行性出血熱,其源頭是偶然的實驗小鼠啃咬,大批實驗室人員感染。2010年,東北農業(yè)大學動物醫(yī)學院在實驗教學中,違規(guī)使用了未經檢疫的山羊,且?guī)熒鷽]有做好個人防護,導致28人感染布魯菌。

國際上,癌癥發(fā)生與工作環(huán)境間的關系研究更加全面。《美國工業(yè)醫(yī)學雜志》2003年發(fā)表的一項隊列研究發(fā)現,生物醫(yī)學實驗室的工作和研究可能會增加患某些類型癌癥的風險。該研究以以色列生物醫(yī)學研究和常規(guī)實驗室共4300名工作人員為研究對象,在追蹤他們1960~1997年的癌癥發(fā)病率后發(fā)現,隊列中共有230例病例,總體癌癥標準化發(fā)病率(SIR)為1.04,若算上潛伏期病人將上漲到1.35。就發(fā)病部位而言,女性常發(fā)乳腺癌、卵巢癌和甲狀腺癌,男性則為前列腺癌、白血病和黑色素瘤。2007年,《耶路撒冷郵報》刊載了以色列衛(wèi)生部發(fā)布的一項研究結果,稱實驗室工作人員的癌癥發(fā)病率高于常人,但僅僅是略高于。值得注意的是,這些研究都是統(tǒng)計學結果,而非因果性研究。

化學實驗室同樣是高風險區(qū)。倫敦皇家內科醫(yī)學院官方雜志《職業(yè)與環(huán)境醫(yī)學》2017年發(fā)表的一項研究指出,化學實驗室的工作與接觸化學品有關,其中不乏已知或可疑的致癌物質。瑞典癌癥登記處資料顯示,斯德哥爾摩有一項針對實驗室工作人員的長期隊列研究,從1958年持續(xù)到2012年。研究結果發(fā)現,化學實驗室中的血液淋巴惡性腫瘤發(fā)病率較高,而女性的乳腺癌發(fā)病率較高。這兩種癌癥的風險增加可能與接觸致癌化學物質,例如有機溶劑等有關。

美國加州大學圣迭戈分校藥學院一位研究者對《中國新聞周刊》說,有些實驗試劑或儀器有致癌風險,加之人體某些器官比較易感,兩者組合到一起患癌風險高并不奇怪。尤其一些常年用放射源,高致癌試劑做實驗的工作人員,長年累月下來肯定比較危險。而癌細胞直接進入人體,無論是偶然濺射、因操作失誤沾染,還是主動注射,都是罕見情況,也難引起病情的集中暴發(fā)。

如何保證實驗人員的工作安全?柏銀蘭等人稱,應從管理制度和安全意識兩方面下手。醫(yī)學、微生物學等學科實驗室應嚴格按照其生物安全級別,設置個人防護等級,包括穿戴手套、鞋套、條帽、護目鏡乃至防護服等。實驗室內部布局應實行“三區(qū)兩緩”,在清潔區(qū)、半污染區(qū)和污染區(qū)間應設立緩沖區(qū)。對實驗人員應進行實驗安全意識培訓和技能教育,保證操作規(guī)程和技術素質。對個人來說,應杜絕在實驗室吃東西等不良習慣,按要求做好實驗防護,妥善處理實驗廢棄物。規(guī)范的實驗操作和嚴格的安全管理相輔相成,共同降低實驗室安全風險。

已有0人發(fā)表了評論