最近,韓國電影《寄生蟲》是各大媒體自媒體平臺上口碑撕裂最嚴重的電影。喜歡的奉為圭臬與神作,批判的指責電影符號化、奇觀化。

社交平臺上的種種撕裂,如今已是常事。我們似乎也習慣了在同溫層的狂歡。但《寄生蟲》的話語糾紛背后,與它所設定的階層批判視角有緊密聯系——這是當下輿論最大的痛點與引爆點 。從階層批判出發,《寄生蟲》將某些特質推向極致:隱秘的視角,游戲化的情境,對“他者”的恐懼,而這些特質,很大程度上也成為韓國電影的共性。

如何看待《寄生蟲》的話語糾紛?這是不是一部現實主義電影?如果說,它的最大受眾是中間階層的觀眾,那又是在多大程度上,觀眾的解讀重構了這部電影?

《寄生蟲》的“豆瓣電影”頁面,觀影人數迅速上升,整體評分很高,但同時也產生了巨大的話語糾紛。

《寄生蟲》的話語糾紛:

真偽現實主義的斗爭

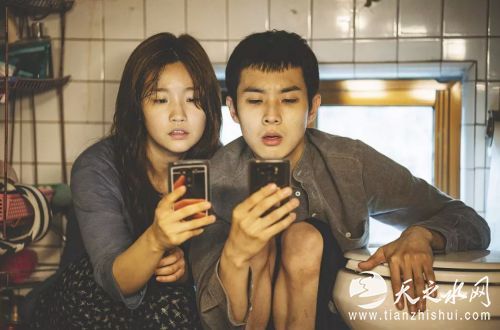

韓國電影《寄生蟲》自獲得戛納電影節金棕櫚大獎以來就備受期待,在韓國本土上映以來,連續十六日奪得單日票房冠軍,觀影人次更是達到千萬以上,在中國香港地區上映后,不少影迷選擇跨海觀影,西寧FIRST青年影展傳來在中國首映的消息后(后因技術問題取消放映),該片的預約更是瞬間訂滿。

前幾日,《寄生蟲》的資源終于通過網絡面向大眾,圍繞這部作品的類型化和所展現的階級問題,網絡上展開了激烈的討論。有人認為,這部電影和去年大熱的《小偷家族》都屬于“有失水準”的金棕櫚電影(畢竟戛納電影節的主競賽單元一般被認為是最具權威的藝術電影評價標準),甚至有人將《寄生蟲》稱為“史上最差金棕櫚”;而另外一些人則認為該片讓人“驚嘆到發抖”。

一些人認為該片是一部極具批判性的現實主義力作,展現了晚期資本主義社會不可調和的貧富差距和階級矛盾;而另外的觀點則認為這部電影的細節經不起推敲,更像是一部表現主義電影,這部電影的成功代表著現實主義的衰落。

圍繞該片主題的討論則更讓人感到吊詭,這部電影對階級差異和矛盾的展現固然可以說是簡單粗暴的直白,但有人認為這部電影寄托了對底層的無限同情,對階級固化的批判;而有的人則認為這部電影表達了作者對底層的反思,貧窮并不滋生善良,金家的遭遇在于他們的“失德”……如此這般,可謂產生了截然不同的觀感。總之,作為年度電影熱議榜的翹楚,這些討論讓如何看待《寄生蟲》成為檢驗一個影評人的指標,一場“品位的較量”在各種媒體平臺展開。

《寄生蟲》成為檢驗影評人的指標,一場“品位的較量”在各媒體平臺展開。

為何大家對這部電影有如此大的熱情,這或許與導演奉俊昊一貫的高人氣有關。奉俊昊是韓國電影類型片大師,他的犯罪片《殺人回憶》《母親》,科幻片《漢江怪物》《雪國列車》《玉子》等作品幾乎部部都成為該類型的代表作,并一定程度上具有開拓性。奉俊昊的片子向來藝術性與商業性并重,重視電影的可看性和娛樂性,這些元素都讓他擁有一般藝術片導演不具有的更廣大的受眾。

《寄生蟲》的故事并不復雜,比起同樣探討階級的韓國電影《燃燒》顯得更加簡單直接。故事講述了身處底層社會的金家因為破產不得不寄居在半地下室生活,勉強度日。一個偶然的機會,金家的兒子獲得了給有錢人家女兒做英文家教的機會,繼而把自己的妹妹介紹進來做美術家教,賺取不菲的工資。由于有錢人的“天真單純”,這對兄妹又通過不道德的手段將原有的司機和女管家替換成自己的父母親,一家人成功“寄生”在上流家庭。

危機也在此時發生,一場大雨改變了所有人的命運,前任女管家突然回來,揭示出豪宅之下藏著一個地下室的秘密,而她的丈夫為了躲債已經在其中居住多年。由此,兩個底層家庭的命運被聯系在一起,他們互相理解的同時也互相傾軋,為了爭奪生存的空間,不得不以命相搏。而主人的到來,則讓這部電影的后半段充滿了緊張感。

高潮在電影的最后,兩個底層的家庭的斗爭從地下發展到地上:前任女管家死去,她的丈夫沖出地下室殺死了金家女兒,金家父親卻因為有錢的“主人”流露出對自己氣味的厭惡,意識到兩個底層家庭的關聯(擁有同樣長期身處地下室的氣味),突然若有所悟,將男主人殺死……

中產階級的窺視,

與游戲化的電影情境

《寄生蟲》的故事頗有些動員“階級斗爭”的意味,電影直白的意象更是讓這部作品的隱喻毫無“隱藏”的成分。《寄生蟲》所反映的故事背景,也有著深刻的社會背景:據新聞報道,今年韓國經濟依然呈現環比下降,達到2008年底全球金融海嘯以來最嚴重的經濟萎縮。與此同時,韓國失業率創19年來新高,失業人口達到有記錄以來的高峰。

在這樣的背景下誕生的反映貧富差距的《寄生蟲》在韓國如此受歡迎也就是一件意料之中的事情了。但是,奉俊昊真的是一位關注社會議題的導演嗎?他的作品一方面植入這些元素,一方面將這些現實元素變為電影符號,使之失去原有的現實意義,而成為類型電影的工具。不得不說,這說明了奉俊昊的確是一位優秀的類型片導演,但也說明他的電影未必真正關注的是現實問題。

本質上,《寄生蟲》其實是一部拍給中產階級的展現上流社會和底層“奇觀”的電影。寄生蟲對階級問題的展示是極具夸張效果的,里面的每一個人物很難在現實中找到真實的對應,他們更像是游走的符號,代表著各自所必須代表的一類人和一類事。我們看不到電影人物的真實性格,就很難對人物產生真正意義的共情。而在這樣一部電影之中,共情似乎是沒有必要的。電影所要展示的正是一種高度概念化的社會模型,讓我們在對奇觀的觀看中,釋放掉自己對真實世界的不滿。

《寄生蟲》的“窺視”視角

所以,這部電影不必也不能被當成一部現實主義電影來看待,甚至,我們可以把它看做是一部“高概念”電影:一個社會結構模型,就如電影里的豪宅一樣,光鮮亮麗的是上流生活,而看不見的地下室則隱藏著罪惡。電影借助女管家的口吻說出上一代屋主認為地下室本來的作用是躲避戰爭時期的轟炸,是可恥的記憶,因此選擇隱藏;與其說是對日治(上一代屋主是日本人)時代的反思不如看成上流社會對底層的選擇性無視。底層盡管過著暗無天日的生活,但地下室作為上流社會的支撐,兩者之間形成一種共生關系。一旦平衡被打破,龐大的社會建筑也會搖搖欲墜。

《寄生蟲》的結局是令人失望的,電影的最后,金家兒子通過豪宅內的電燈傳遞出的摩斯密碼得知父親藏身于地下室,而他試圖營救父親的方式只能通過幻想自己有朝一日掙錢將房子買下。這其實消解了此前電影對社會結構的批判,似乎暗示,底層依然只有通過上流社會的法則才能改變自身命運,而這一套機制的上升渠道顯然已經堵死。就像電影里那個始終堵在豪宅地下室出口處的酒柜或者是金家那個只能看見別人撒尿和嘔吐的半扇窗戶,留給人微弱的希望,更多的則是走得出去卻不得的絕望。

毫無疑問,掏錢走進電影院觀看和在網絡上熱議《寄生蟲》的主要群體是社會中產和知識階層,一定意義上,這部電影緩解了中產階級的焦慮,在一個高壓社會中,用這樣一部類型電影紓解了人們對外部社會的恐懼。是誰在恐懼底層的逆襲呢?如果社會真的是一個金字塔結構,顯然中產階段是階層洗牌后首當其沖的受害者,《寄生蟲》為我們描繪上流社會不合常理的“天真”及底層的道德失序。不論是上流社會的優渥生活還是底層的幽暗無邊,電影都進行了細致到不加節制的展示。

電影無意于對階級問題的深刻揭露,它所做的只是進行戲劇化的對比和營造更激烈的沖突而已。在這樣的戲劇結構中,調動起來的只能是中產階級對底層的恐懼和對上流社會的鄙夷的情緒。本質上這部電影做的只是展示某種中產精英話語營造出的“富人傻,窮人壞”的刻板印象罷了。

電影的最后,兒子試圖營救父親的方式,是幻想自己有朝一日掙錢將房子買下。

尖刻地說,《寄生蟲》談不上對階級問題的反思和批判,它只是迎合了中產對社會結構的想象,或者這根本就是一部拍給中產精英用來“意淫”的作品。電影的邏輯似乎是說,只要這座社會的大廈不傾倒,中產所處的位置始終是最安全的。他們既沒有能力購買擁有隱秘地下室的豪宅,也不會“墮落”到住地下室的地步。他們往往置身于城市的高樓大廈之中,腳步懸在半空,不用接觸土地,在網絡和影像的世界里想象真實世界。

《寄生蟲》像是給中產階級敲響的警鐘,讓他們在社會矛盾頗有些被激發的當下保持一種對社會現實適當的敬畏。但是,奉俊昊顯然不想嚇著觀眾,《寄生蟲》在小小的警示之后給予觀眾的是一支恰到好處的安慰劑。

因此,我們就不難理解為什么電影始終使用窺視的視角在拍攝:不論是被剪斷的監控鏡頭連接線還是豪宅地下室的入口處,抑或金家躲藏的茶幾……觀眾都比電影中人更先知道懸念所在和劇情即將引爆的地方。這當然體現了奉俊昊的導演能力,他早早就將觀眾放在了電影之中,而不是電影之外。因此,這部電影幾乎可以說就是為了觀眾的快感而服務的,并非揭示現實和挑戰社會主流價值觀。

我們因此跟隨著電影主人公的命運,害怕他們的身份被識破,跟隨他們進入到那個令人緊張的情境之中,隨著故事發生,我們的視角從地下室轉移到豪宅,時刻關注主人公的命運,卻不能與之產生共情。甚至,我們可以這么說,《寄生蟲》的快感機制和參與感很強的情景游戲沒有區別。

“游戲化”在《雪國列車》中也有體現。

游戲化的電影拍攝在奉俊昊此前的電影《雪國列車》中也有所體現,電影將社會結構放置在一輛飛速駛向前方的列車之上,主人公所做的就是“升級打怪”。電影所謂對社會結構的隱喻不過是一種漫畫般的夸張與想象,所有的目的都是激發觀眾對現實的聯系,從而更好地享受“游戲”的過程。《寄生蟲》設定的“窺視視角”讓我們像是進入了一個大型體驗游戲,跟隨著攝影機探尋豪宅的每個秘密角落,一邊尋寶,一邊注意自己不要被對方發現……現實的元素在奉俊昊這里不過是這個大型游戲的材料,真實的社會背景則提高了觀眾玩游戲的體驗快感。

我的一位朋友甚至說,在這部電影面前,甚至不知道該不該使用批判性的方法論,畢竟這是一部極具娛樂性質的類型片而已,一部非常解壓的商業片。但是,我們對《寄生蟲》的批判和各種解讀一定程度上是和國際電影節評價體系的共謀。如果不是戛納將這部電影帶進所謂藝術電影的系統之中,我們便不會期待這部電影的現實主義價值。

甚至,我們可以認為奉俊昊發明了一種新的電影類型——“激素”電影。《寄生蟲》的確是一部讓人看后血脈僨張的作品,觀影快感極佳,電影調動各種元素始終吸引著觀眾的目光,用合適的節奏,一張一弛地引領觀眾進入電影的邏輯,當最終暴力發生,觀眾緊張的神經得到了放松,快感的機制因此得以實現。

韓國電影的現實關懷,

以及對“他者”的恐懼

《寄生蟲》的“寄生”概念還有外人進入家中作惡的故事模式,本質上都是一種對家庭中的“他者”的恐懼。而這個“他者”的存在,提醒著我們人和人之間的鴻溝和潛藏在人們內心的未知的想象和恐懼。

韓國電影有表現真實事件的傳統,也有比較明顯的現實感。一般來說,韓國電影被認為是在1990年代崛起,到了新千年后在國際影壇大放異彩的。這與韓國的政治解嚴有著密切的關系,因此許多韓國藝術電影也在著重發掘民族歷史的傷痕,反思和質問歷史。

當然,我們也不難看出韓國電影情感的濃烈和表達上的夸張,不論商業電影還是藝術電影,都更喜歡使用強烈的意象。韓國藝術電影頗有悲情的氣質,其中兩大政治事件是很多電影都有所表現的,一個是朝韓問題的民族傷痕,一個是以“光州事件“為代表的長達幾十年的軍政府帶來的對人的戕害。這些題材像是樸贊郁的《共同警備區》、金基德的《海岸線》《網》等作品都試圖揭開朝韓分裂給人帶來的悲劇;而李滄東的《薄荷糖》則揭示了“光州事件”是如何讓一代人的青春被踐踏;奉俊昊的《殺人回憶》則通過一則破不了的連環殺人案隱隱批判了獨裁時代的政治環境……

(可以說,這些導演中幾乎只有洪尚秀成了一個韓國藝術片導演的異數,他幾十年如一日關注男女情事,揭露和自我剖析般地挖掘小資產階級和知識分子的內心世界,可以說是這一階層的自我修正。)

《薄荷糖》電影劇照。

在這批韓國電影中,“他者”始終是一個強烈的意象。或者作為韓國歷史的對象,比如朝鮮或日本;或者作為男性主體的對象,以女性符號出現;或者就是作為中產階級的對象出現,那就是以上流社會的浮華和底層小人物的悲慘出現。而這些“他者”的形象則成為觀眾欲望和想象的投射,也成為我們恐懼的象征。

以李滄東的《燃燒》為例,這部電影因為在去年戛納電影節的媒體場刊獲得高分而成為一部熱議作品,這部電影的結構看似復雜,本質上在探討階級問題,在這個故事里面,有錢人為富不仁,貧窮的底層如同螻蟻,消失了也沒有人在意。在這部電影里,主人公都沒有真正意義上的家庭,都是以個人為單位在世上獨孤地生存。男女主人公的關系也可以理解為是一種互相依存的關系,這里面不是我們通常認為的愛情,而是一種需要。這種關系同樣是很容易瓦解的,當第三個人,有錢階級的男二號進入他們的生活之后,男女主人公之間臨時的關系瞬時瓦解。

《燃燒》盡管沒有直接指向政治,但是卻把男女主人公的成長地設置在朝韓邊境,用時不時從朝鮮傳來的政治宣傳廣播提醒觀眾不要忘記歷史,這是韓國藝術電影在表現社會問題的時候往往擺脫不掉的歷史包袱。

《燃燒》劇照。

《寄生蟲》作為一部“高概念”的寓言故事,一樣沒能擺脫這種包袱。在這部對空間藝術玩弄到極致的電影中,幾乎只出現過兩大空間,一個是富人的地上豪宅,一個是窮人的地下住所。事實上,電影在極少的幾個場景中展現了很強的戲劇張力。即使這樣,導演依然沒有忘記植入韓國歷史的悲劇感,電影里當主人公得意忘形地在富人雇主不在的一家人歡聚的時候,所做的娛樂項目是戲仿朝鮮播音員的聲音,而這座鬼魅一般的豪宅也被賦予了日據時代遺留的背景。

兩部都是韓國重量級的導演拍攝,并且都被戛納系統選中的電影自然會被放在一起比較。同樣是底層對上層社會的不滿引發出的暴力事件,兩部電影卻有著不同的指向:《燃燒》顯然具有一種知識分子對底層深切的同情,電影的主人公熱愛文學,積極向上卻不能改變自己的命運,唯一心愛的女孩被有錢公子玩弄致失蹤才導致了悲劇的發生;而《寄生蟲》顯然模糊了底層暴力的合法性,不再書寫一個“底層抗暴”的故事,甚至,這部電影對社會問題保持著一種曖昧的態度,對社會問題只是展現,沒有真正的反思。在這個層面上,奉俊昊的社會關懷顯然不如他的前輩李滄東。

《下女》電影劇照。

說到對底層人民的表現,韓國電影側重于將人放在極端環境中去考察,也不得不提及一部險些被影史忽略的作品——1960年拍攝的金綺泳的《下女》,該片改編自真實事件,講述了一個女傭如何讓一個中產階級家庭破裂的故事。

這部電影一邊揭示了資產階級道德觀和生活方式的虛偽,一邊塑造了一個頗為強大但是令人生畏的底層女性形象,女主角幾乎是肉欲和邪惡的化身,她和男主人發生關系后攪得一家人不得安寧,甚至謀害了主人家的孩子,即使是這樣,她最終還是被男主人公無情背叛。

這部片子在當時的韓國其實備受爭議,現在看來,這部電影將男主人的家營造成一種密閉的效果,增強了電影的戲劇張力,女主人公的行動雖然失敗,并且有些令人不齒,但是畢竟是一種對權力的反抗。只是這種反抗和《燃燒》類似,多少有一種“殺敵一千,自損五百“的意思,因為反抗方式的某些不合法性 ,讓人感到過于激烈和暴力,反而讓底層喪失了一些話語空間。

《幸福的拉扎羅》劇照。

《小偷家族》劇照。

連續兩年韓國電影在戛納電影節贏得關注,一方面說明國際電影節正在向多元文化傾斜,西方意義上的政治正確正在成為評判藝術的重要標準,另外一方面也說明,東亞的電影所展現的社會問題具有一種普世性。事實上,階級問題成為了當代藝術電影一個重要的母題,不論是《方形》《小偷家族》還是《羅馬》《幸福的拉扎羅》,這類探討跨越了地域和膚色,成為一個全球化的問題。

如何用電影回應現實,不同的作品有不同的傾向。有的將社會現實轉變為影像的快感機制,有的則用影像介入社會問題。當然,電影畢竟只能做到對現實的高度模仿,不能完全展現人在時代中的處境和遭遇,在大多數情況下,電影的力量始終是微弱的,一部優秀的電影能做的就是盡力打開一個盡可能豐富的話語空間。從這個角度來看,《寄生蟲》顯然是一個閉合的解讀文本,電影的意象明確而清晰,故事的走向也沒有超出我們的期待。但是何以在中國的網絡上掀起一波又一波的討論,擁有如此多不同維度的解讀呢?

或許,我們的現實本身就參與到了電影的解讀空間中,讓原本簡單的意象和現實變得豐富而復雜。當這部韓國電影在中國獲得了如此多的討論時,它因此具有了新的維度,這或許是奉俊昊始料不及的,《寄生蟲》因此獲得了重構的可能性,意義遠遠超過了電影本身。

已有0人發表了評論