他的作品,永遠都是香港的名片。

本文系網易News沸點工作室《雜家Misc》欄目(公眾號:zajia163)出品,每周更新四期。

如果提到八九十年代的香港,你會想到什么:一定是三級片。迷離的眼神、橫陳的肉體,聲色犬馬間完成了多少懵懂少年的性啟蒙啊。

何藩的名字就是那個時候為人所熟知,在一部部風月片的背后,用紅色的字幕告訴你他是導演,甚至是第一個風月片票房破千萬的導演。

但是很少人知道,這個看似極盡肉欲的人竟是一位從十里洋場來的翩翩公子。他拿著黑白膠片機拍香港拍了十多年,20多歲時就拿了280個世界攝影大獎,這些照片展示的都是東方的詩意與含蓄的美麗。

那時攝影是西方人玩得東西,幾乎沒有幾個中國攝影師,別說展示中國人眼中的中國了,連展示中國人的藝術都沒能做到,他彌補了這個空位,何藩成為了西方攝影界記住的第一個中國名字。

他們愛他到何種地步?

美國攝影學會連續八屆頒給他“世界攝影十杰”榮銜,評論家把他與著名街拍大師比肩,稱他為東方的布列松(法國著名的攝影家),售價最高的照片賣了37萬港元。

何藩攝影作品。

30多歲時何藩開始嘗試拍電影,他屬意于藝術片,卻因為票房不佳被電影公司要求轉向風月片,何藩不得不為五斗米折腰。

盡管后來他把情色電影拍出了自己的一派,朦朧旖旎的畫面暗含著東方的軟玉溫香,《浮世風情繪》還入選德國世界電影年鑒“300部東方經典電影”,但這段經歷始終讓他耿耿于懷。

《浮世風情繪》于1996年發行的版本改名為《足本玉蒲團》。

“我拍過很多三級片,但我的攝影從未妥協過”,何藩說。

他出入于風塵,但愛的卻是街頭的煙火。在上海十里洋場出生成長,在香港三丈紅塵中成就事業,晚年隱居硅谷南端小城,這位先生畢生追求的,只是一點詩意表達的自由。

1931年的上海,那個城市最迷人的年代,何藩出生在一個富裕人家。

買辦、洋行不停地轉,弄堂里都是人情,女人衣服的褶皺里都是風情。

中和西都在碰撞,整座城市都在喧囂,有今日無明日似地紙醉金迷。何藩在這樣的環境下,很早就接觸到了各種文化,他酷愛看書與電影,一邊讀著“朱門酒肉臭”,一邊感受著狄更斯說的“最好的時代與最壞的時代”,一種文藝的情懷縈繞著少年何藩。

13歲那年,父親送給他一臺Brownie相機,少年懵懂地拍下第一張照片。沒想到這一拍,從此再也改不了留一只眼睛來看世界的習慣。

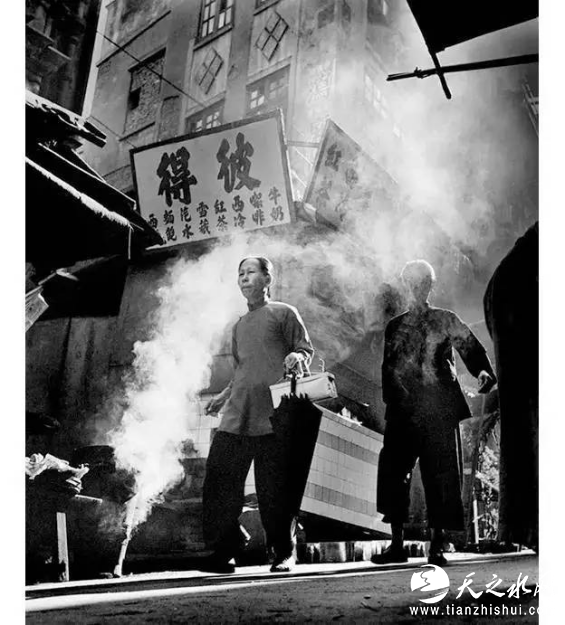

何藩攝影作品。

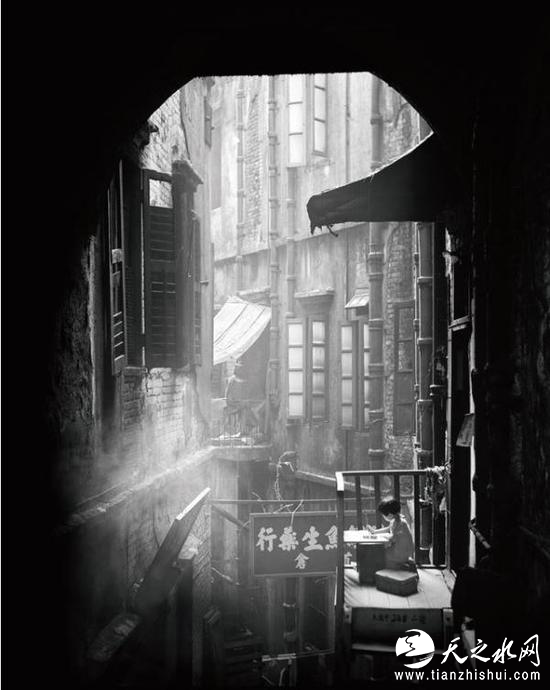

何藩攝影作品。

1949年,時代大變,75萬人從內地擠入了香港,何藩一家也隨著人潮擠進這座本不大的城市。

來港后,父親在黃大仙開了一家紡織廠,繼續祖傳的“香云紗”的生意,18歲的何藩則進入了錢穆先生創辦的新亞書院——今天香港中文大學前身。

在新亞書院就讀文學系的何藩受到了良好的國學教育,對他影響至深,以至于后來他說“中國古代的詩詞歌賦比很多導演的蒙太奇效果更棒”。

父親有志讓他繼承家業,作為家中獨子,何藩也曾進入工廠學習管理,但沒多久,父親還是支持他去做藝術工作,因為廠子在他的手上很快就會破產。

何藩一開始想當一名作家,他愛讀巴金,愛讀狄更斯,從中國四大名著到希臘悲劇、莎士比亞、海明威一路孜孜不倦,不料卻因伏案太猛,得了嚴重的頭痛病,到后來連看課本都會不舒服。父親心疼他,鼓勵他游山玩水。舅舅也贊助他一臺相機,讓他可以自由自在地攝影。

就這樣他開始了用腳步丈量香港的生活,一路流連街景,把來不及寫在紙上的話全揉在了膠片里。

路邊賣菜的小女孩。

路邊賣菜的小女孩。

何藩家住在香港金鐘附近的麥當勞道,他會拿著相機一路從金鐘走到中環的娛樂戲院和皇后戲院,默默等待拍照的時機,上環、灣仔也是他的捕獲范圍。

那時香港還只是一個小城,遠沒有當時東方巴黎上海的繁華,也沒有現在炫目的霓虹燈箱,光怪陸離的生活還沒開始,移民才剛安定,所有人都在腳踏實地拼命往上生長。

街上為生計奔波的男人。

街上為生計奔波的男人。

騎樓天光中自己在玩耍的小女孩。

騎樓天光中自己在玩耍的小女孩。

他把鏡頭對準小人物,光影是精確的,場景是含蓄的,色彩也只有黑白,卻在這樣節制的畫面里,人們感受到了溫暖與人情。

中環街市里寒暄的人們。

中環街市里寒暄的人們。

如果說王家衛的香港是個暗夜路燈下孤身闖蕩,充滿寂寞風情的女人,那么何藩的香港就是這個女人還未離家的時候,在窗邊穿著亞麻旗袍洗衣的樣子,樸素而永恒。

他的照片寫意大于紀實,為了一個決定性的瞬間,何藩會在自己選好的景色與光影里等待一個恰好來到的人。

他不喜歡太滿,在點線與光影的交織中留有無數想象的空間,與傳統水墨的表現手法不謀而合,因此人們常常能在里面體味出東方的意境來。

詩歌也是他靈感的來源,還在新亞學院念書時,有一天他讀到庾信的《哀江南賦》深受感動,內心噴涌想把這種情感訴說出來。

日暮途遠,人間何世?

日窮于紀,歲將復始。

何藩找遍了香港終于找到了這個地方。他去了很多天,終于等到了一個路過的男人,按下快門,終于有了他自己畢生最中意的作品。

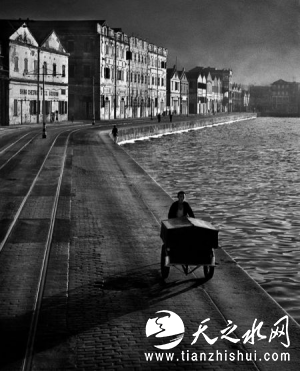

《夜幕降臨》。

《夜幕降臨》。

“手推車,一個回家的男人;煌煌大廈,波濤拍岸,深處無聲;低角度的光線……我的決定性時刻,簡直太神奇了!這個情景至今還浮現在我眼前,盡管已經過了半個世紀了”,何藩曾這樣說過。

但世人最銘記他的作品還是那幅《靠近陰影》。

1954年,香港銅鑼灣英皇書院外,原片以37萬港元賣出。

1954年,香港銅鑼灣英皇書院外,原片以37萬港元賣出。

巨大的陰影割裂夕陽,女子低頭處心事重重,等那陰影過來,又會進入如何的世界?這是何藩最標志的手法,簡單的幾何線條里卻蘊含了品不盡的韻味。

不過很少人知道,這其實是一張擺拍作品。那天何藩坐在公交上路過此地,恰好看見一幅這樣的場面,下車趕回去時這名女子卻已經消失了。這個場景令何藩輾轉反側,于是他干脆拉著表妹來到這個地方等到了這道光,拍下了一直撓著他的畫面。

或許從那時起,何藩就有了想要掌控畫面、由自己安排每一個視覺元素的念頭,于是才有了在1961年加入邵氏電影公司的舉動。

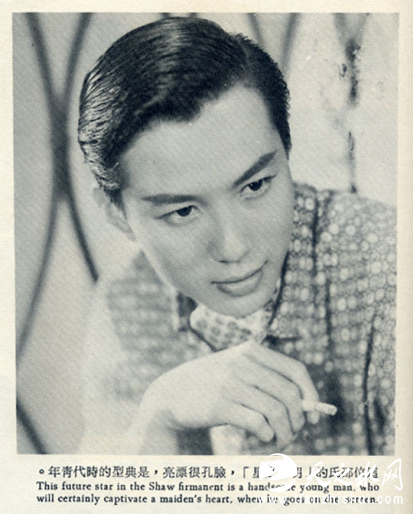

剛開始他只是一個小場記,打算一切從頭學起,卻因為皮相出色一舉被導演相中,出演了《西游記》中的唐僧,還演了《不了情》《藍與黑》等幾部電影。

不過這樣的日子持續得不長,1966年何藩開始實驗電影的嘗試。他不拍宏大的敘事,不拍跌宕起伏的情節,他向偶像意大利導演費里尼學習,用美到極致的畫面只講情感與思想,一部《離》曾揚威康城及柏林影展,《離》曾在英國獲最佳電影獎。

可惜這些詩意的畫面與印象派的表達還是不能為大眾所接受,電影公司要求他停止藝術片的創作轉向三級片。不甘心的他硬是把低俗拍成了風月,創造出了一種東方唯美派情色片,露而不淫、情欲而不下流,連啪啪啪都成為了一種儀式與訴說。

《浮世風情繪》劇照。

可惜市場是現實的,他的藝術片叫好不叫座,風月片卻把他直直送上了千萬票房導演的位置。

學院派也認可他的電影成績,1994年,除了《浮世風情繪》,黑澤明的《羅生門》、大島渚的《感官世界》也都入選德國世界電影年鑒“300部東方經典電影”,《浮》還被北京電影學院拿來做教材,備受張藝謀的推崇。

但不能認可的只有他自己。

1982年他獲得了一個到臺灣講學的機會,隨即停下拍電影的工作,專心做起了一個學者。那三年可能是他最開心的時光,沒有市場所迫,全身心投入到藝術里,與年輕的學生交流,靈魂也終于充沛起來。

老年何藩。

老年何藩。

90年代,隨著錄像帶的全面興起,人們可以隨意控制錄像帶的進度,沒有人再注意風月片里的劇情,人人都只想調到情色畫面過一把癮。導演也只能放棄講故事,拍越來越多的性愛畫面來滿足觀眾,這把何藩越來越逼入創作的絕境。

終于,1995年何藩離開香港,到美國定居,從此遠離這成就了他、又遺憾了他的電影業。

在美國的日子他隱姓埋名,醫生說他的身體已經不適合再進暗房操作,他就開始學PS(photoshop),把自己從前的照片再加工,重疊、剪切、明暗調度,不斷創作,一直到2016年因肺炎惡化去世。

《勿忘我》,攝于1949年,再創作于2012年。

《勿忘我》,攝于1949年,再創作于2012年。

2014年,何藩曾回香港進行個展,走在他拍過無數遍的中環里,石板街已經換成了柏油馬路,面對拔起的高樓,他說這已經不是他認識的中環。

那年來時,他還是個不諳世事的少年,帶著上海“老克勒”的那一套,梳著油頭,從一個異鄉人變成了香港人,愛過這座城市拼到骨子里的搏殺,又恨過它搏殺到不顧一切的墮落。

但無論如何,撲入到街市的煙火里,他也還是那個優雅絕塵的公子,世人還在研究他走過的路,而他只留一個背影,終其一生都在街角尋找自己的決定性瞬間。

至于他留下的作品,正如蔡瀾所說,不論過去還是未來,都將永遠是香港的名片。

參考資料:

1.《訪問攝影大師何藩:歲月沖不淡的攝影熱情》,澎湃新聞

2.《光影里的中環往日情懷——訪攝影師何藩》,張晶,《亞太日報》

3.《昨夜星辰昨夜風,何藩的悲憫與寂寞》,暖大人,第一財經4.《看與被看——香港與上海》,王為理

?雜家Misc,我們挖掘論文和資料庫的內容,每天講一個有意思的人物故事。歡迎關注雜家公眾號(zajia163)。

已有0人發表了評論